幅員減少を理解するための基本知識

幅員減少とは何か?

「幅員減少(ふくいんげんしょう)」とは、道路の幅(=幅員)がある地点から狭くなることを意味します。

この現象は次のようなケースで発生します:

- 道路設計の構造的な特徴としてあらかじめ幅が狭くなるように設計されている場合

- 道路工事やインフラ整備によって一時的に車線が縮小される場合

- 土砂災害や地震など自然災害の影響で通行可能な部分が狭くなる場合

たとえば、山間部の道路や橋の手前などでは、安全性やコストの理由から意図的に幅が狭く設計されることがあります。都市部でも再開発や工事の影響で一時的に道路幅が減少することは珍しくありません。

幅員減少が交通に与える影響

このような幅員減少は、車両の通行やすれ違いに直接影響を及ぼし、交通の流れや安全性に大きく関わります。

- 対向車との接触事故のリスクが高まる

- 渋滞や通行遅延の原因となる

- 大型車のすれ違いが困難になる場面も

したがって、ドライバーは幅員の変化を事前に認識し、減速・進路変更などの適切な対応を行うことが求められます。

幅員減少の標識による注意喚起

幅員減少が予想される場所には、「幅員減少」の警戒標識が設置されており、事前に注意を促すための対策が講じられています。これによりドライバーは、安全運転への意識を高め、事故の予防やスムーズな通行に貢献できるのです。

🚧 ポイント:標識が出てきたら早めの減速と周囲の状況確認を忘れずに!

幅員の読み方と意味

「幅員」は 「ふくいん」 と読みます。

この言葉は、道路の両端間の距離、つまり左側と右側の端の間の直線距離を指します。対象は車道だけでなく、歩道や路肩を含むこともあるため、道路全体の幅を示す重要な指標となります。

例:片側一車線で中央分離帯のない道路の場合、反対車線の路肩から自車線の路肩までが「幅員」に該当します。

幅員減少の正しい読み方

あらためて確認すると、幅員減少の読み方は 「ふくいんげんしょう」 が正解です。

よくある間違った読み方

- はばいんげんしょう

- はばかずげんしょう

- きょういんげんしょう

これらはすべて誤読です。

「幅」の漢字には以下の読み方があります

- 訓読み:はば

- 音読み:フク

「幅員減少」と表記する場合は、音読みの「フク」 を使って「ふくいんげんしょう」と読むのが正しいとされています。

Q&A|非公式読みに関する注意

-

Q:「はばかずげんしょう」でも通じますか?

-

A:口頭での言い間違いとして話題になることはありますが、教習・試験・公的文書・案内では必ず「ふくいんげんしょう」を使いましょう。

「巾員減少」も同じ読み方

一部のケースでは「巾員減少」という表記も見られますが、これは「幅」の略字である「巾(きん)」を用いたもので、読み方は同じく「ふくいんげんしょう」 です。

「幅員」の語源と意味の深掘り

「幅員」という言葉の成り立ちをさかのぼってみると、興味深い背景があります。

- 「員」:もともと 人や物の数 を表す漢字です。

- 使用例:全員・人員・定員・増員

- 「幅」+「員」= 幅の数 → 幅のメートル数

つまり、「幅員」とは単なる幅ではなく、具体的な距離(メートル数)としての“道路の幅”を数値的に示す語だということがわかります。

幅員減少とは、道路幅のメートル数が途中から減ることを示す用語です。

実用上の重要性

幅員という概念は、以下のような場面で非常に重要です:

- 道路の安全性や通行のしやすさを評価する際

- 都市計画・交通インフラ設計の基準として

- 「法定幅員」「実測幅員」などの制度的用語として

また、行政文書や建設現場、運転免許の学科試験や交通関連の資格でも頻繁に登場する 交通・土木系の重要キーワードです。

しっかりと正しい意味と読み方を理解しておくことで、実生活でも役立つ知識になります。

幅員減少の重要性

幅員が減少すると、すれ違いや通行に注意が必要となるため、ドライバーにとって非常に重要な情報となります。

道幅の変化によって発生する主なリスクには以下のようなものがあります:

- 対向車との接触事故が起こりやすくなる

- 譲り合いの判断や進路変更を余儀なくされる

- 不慣れなドライバーには特に困難な状況を生みやすい

このように、幅員減少は見た目以上に運転の難易度を高める要因となります。

大型車や緊急車両への影響

幅員が狭くなると、大型車やトラックが物理的に通行しづらくなり、走行ルートの変更や速度調整が必要となる場合があります。また、救急車や消防車などの緊急車両が通行できない状況は、命に関わる事態を招くおそれもあるため、特に深刻な問題です。

そのため、警察や自治体は幅員減少の手前に案内標識や路面表示を設置し、ドライバーに早めの注意を促しています。これは、事故防止や渋滞緩和といった交通安全の観点からも極めて重要です。

地形・設計上の制約とドライバーの対応

幅員減少が発生するエリアでは、以下のような背景があります:

- 山間部や旧市街地など地形的に拡幅が難しいエリア

- インフラ整備上、物理的な幅の確保が困難な道路

このような箇所では、恒久的な対策が困難なため、ドライバー自身が状況を判断し、「自分の目と感覚」で安全運転を実践する姿勢が求められます。

🚗 ポイント:見通しの悪い道ではスピードを落とし、対向車が来る前に譲る気持ちで運転しましょう。

幅員狭小と幅員減少の違い

幅員狭小の定義

「幅員狭小(ふくいんきょうしょう)」とは、道路全体の幅が最初から狭い状態を指す用語です。

つまり、道路の設計段階から十分な幅を確保できない地域や、地形的に制限が多い場所において、あらかじめ限られた幅員で道路が整備されている状況を意味します。

幅員狭小が多く見られる場所

- 山間部の細い道

- 古くからの住宅街や旧市街地

- 都市部の裏路地や生活道路

これらのエリアでは、道路幅が狭いため大型車の通行が困難になったり、一方通行の指定が設けられたりするケースが少なくありません。

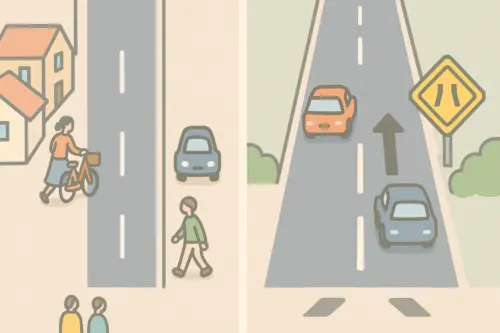

また、歩行者や自転車と自動車が同じ空間を共有せざるを得ない場面も多く、生活に密着した道路である一方で、交通事故のリスクが高まりやすいという課題も抱えています。

安全対策と地域ごとの取り組み

幅員狭小な道路では、以下のような安全対策が講じられています:

- カーブミラーや狭さを示す道路標識の設置

- 住宅街ではゾーン30など速度制限の導入

- 交差点における進入禁止や時間指定の通行制限

さらに、自治体によっては歩行者優先の生活道路として再整備されているケースもあります。

🛑 ポイント:地域ごとに交通事情が異なるため、標識や道路ペイントによる工夫も多様です。

このように、幅員狭小の道路には地域特有の背景と安全対策が密接に関係しており、通行時には十分な注意と周囲への配慮が求められます。

幅員減少との比較

幅員狭小とは「もともと狭い」状態、幅員減少とは「道路の途中から狭くなる」状態を意味します。

| 比較項目 | 幅員狭小 | 幅員減少 |

|---|---|---|

| 状態の特徴 | 最初から狭い | 途中から急に狭くなる |

| 設計上の違い | 計画時点で幅が限定されている | 道路の一部のみが狭く設計または変更されている |

| ドライバーの注意点 | 常時慎重な運転が求められる | 道幅の変化に即応する判断力が必要 |

幅員狭小は「常に慎重」、幅員減少は「変化に即応」がキーワード。

幅員減少と車線数減少の違い

-

幅員減少=道路の幅が狭くなる(路肩や余白が減るイメージ)

-

車線数減少=レーンの本数が減る(2車線→1車線など)

対応の違い

-

幅員減少:すれ違い・側方間隔に注意(寄せ・減速)

-

車線数減少:合流に備える(ミラー確認・ウインカー・速度調整)

運転時の影響と注意点

たとえば、幅員狭小の道路では通行環境が一貫して狭いため、ドライバーは初めから慎重に運転できます。一方、幅員減少の道路では、それまで十分な幅があった道路が突然狭くなるため、減速・進路調整などの瞬時の判断が求められます。

✅ ポイント:幅員減少の標識を見逃さず、早めに減速して対向車や歩行者に配慮した行動を!

この「変化があるかどうか」が両者の最大の違いであり、事故防止の観点からも幅員減少の事前通知は非常に重要です。

幅員減少は一時的な場合も

幅員減少は必ずしも恒久的なものとは限りません。たとえば:

- 道路工事や仮設構造物による一時的な車線縮小

- 土砂崩れや災害による仮復旧区間

- イベントや工事車両の進入による部分通行止め

このように、毎回の通行で状況が異なることもあるため、ドライバーには継続的な注意力と柔軟な運転対応が求められます。

🚗 まとめ:幅員狭小は「常に慎重」、幅員減少は「変化に即応」がキーワードです。

実際の交通への影響

幅員が急に変化する場所では、車両同士のすれ違いや右左折時の接触事故が発生しやすくなります。

特に以下のような状況ではリスクが高まります:

- 狭いカーブでのすれ違い

- 見通しの悪い交差点での右左折

- 歩行者や自転車との共用道路

このような場所では、巻き込み事故や接触事故の危険性が増加します。歩行者や自転車が車両と同じスペースを通行する場合は特に注意が必要です。

歩行者・自転車への配慮は最優先。側方間隔の確保と徐行を心がけてください。

大型車への影響と生活への支障

大型バスやトラックなど、車幅が広い車両は通行が制限されることがあります。

- 対向車とのすれ違いが不可能になる

- 物理的に道路幅を超える可能性がある

その結果、以下のような影響が出ることがあります:

- 配送ルートの変更や遅延

- 通勤・通学ルートの時間的ロス

- 緊急車両の到着遅延など

物流や日常生活全般にも影響が及ぶため、事前に交通情報を確認しておくことが重要です。

緊急時のリスクとドライバーの対応

幅員減少区間では、路肩に余裕がないことが多く、緊急停車や避難が困難となるケースもあります。

その結果、万が一の事故発生時には:

- 二次災害の危険性が高まる

- 通行不能による大規模な渋滞が発生

このようなリスクを避けるためにも、ドライバーには以下の対応が求められます:

- 前方の交通状況を常に確認

- 速度管理を徹底し、安全な車間距離を確保

- 天候や時間帯に応じた慎重な運転

🚧 ポイント:幅員減少が予想されるエリアでは、「減速・確認・譲り合い」が安全確保の基本です。

幅員減少に関する標識

主要な道路標識の種類

幅員減少を示す標識は、交通標識の中でも「警戒標識」に分類されます。

標識のデザイン特徴

- 形:黄色のひし形(ダイヤ型)

- 中央に描かれた 2本の黒い線 が徐々に内側にすぼまっているデザイン

- 片側または両側が狭くなる方向を視覚的に表現

視認性の工夫:高コントラスト(黄色×黒)・シンプルなアイコン・反射塗料で、夜間や雨天でも見やすい。

この形状により、ドライバーは一目で「この先、道幅が狭くなる」と直感的に理解できます。

標識はどのくらい手前に出る?(設置距離の目安)

幅員減少の警戒標識は、実際に狭くなり始める地点の「おおむね50〜200m手前」に設置されるのが一般的です。

標識が見えたら“準備の合図”。

穏やかに減速し、ミラー・前方・対向車の動きを落ち着いて確認しましょう。

設置場所と素材の工夫

この標識は、以下のような道路環境でよく見られます:

- 一般道

- 幹線道路

- 山道や橋の手前

また、視認性を高める工夫として:

- 反射塗料を使用した標識が多数

- 夜間や悪天候時には 補助照明付きの標識 も存在

工事中など一時的な幅員減少への対応

工事や仮設による一時的な道路幅縮小に対応するため、

- 可動式の仮設標識

- LED表示パネル

などの案内形式も活用されます。これにより、状況に応じた柔軟な警告が可能です。

進行方向の案内と補助標識の併設

- 矢印で「どちらの側が狭くなるのか」を表示

- 補助標識として「この先○○m 幅員減少」などの文字案内を追加

これらの情報がセットで提示されることで、ドライバーはどのタイミングで注意すべきかが明確になり、事故防止に大きく貢献します。

🚧 ポイント:見た目だけでなく、距離感・方向感を含めた多角的な情報提供が、交通の安全を支えています。

警戒標識の役割

警戒標識は、ドライバーに道路状況の変化を事前に知らせることで、安全運転をサポートするための標識です。とくに道路幅の変化やカーブ、合流地点など、事故が起きやすいポイントの手前に設置され、ドライバーに早めの判断と減速を促す役割を果たします。

幅員減少での注意点

特に「幅員減少」の場面では、進行方向の道路幅が狭くなることにより、以下のような対応が求められます:

- 減速して前方の状況を確認

- 対向車とのすれ違いに備えて車間距離を確保

- 譲り合いの姿勢を意識する

標識を目にした段階でこれらを意識することで、接触事故や追突のリスクを大幅に軽減することが可能です。

視認性とデザインの工夫

警戒標識は視覚的に分かりやすいデザインで、ドライバーが直感的に認識しやすいよう配慮されています。

- 黄色の背景に黒い図柄という高コントラスト

- 簡素で理解しやすいアイコン形式

- 視界が悪くなる夜間や雨天でも認識しやすい反射塗料の使用

このような工夫により、標識は昼夜を問わず高い視認性を保っています。

設置の位置とタイミングがカギ

幅員減少をはじめとする警戒標識は、どこに・いつ設置するかが非常に重要です。設置タイミングが早すぎるとドライバーの注意が散漫になり、遅すぎると回避行動が間に合いません。

最適な位置への配置によって、交通の円滑な流れと事故防止の両立が図られます。

このように、警戒標識は交通安全の要(かなめ)ともいえる重要な存在です。

矢印や文字の意味

幅員減少を示す標識では、矢印や線の形状によって、どちら側の幅が狭くなるのかを視覚的に伝える工夫がされています。

矢印のバリエーションと意味

- ➡️ 右側が内側に傾いている矢印:右側の幅が狭くなることを示します。

- ⬅️ 左側が内側に傾いている矢印:左側が狭くなることを意味します。

- ⬇️ 中央部分が内側にすぼまっている矢印:両側が同時に狭くなる可能性を示唆します。

このような視覚的な表現は、一瞬で状況を把握できる利点があり、ドライバーが直感的に判断・操作できるようになっています。

補助標識との組み合わせ

標識の下に追加される「補助標識」も、安全運転に大きな役割を果たします。

- 「この先100m 幅員減少」などの表記により、

- どのタイミングで減少が始まるのか

- 事前にどれくらいの距離があるのか が明確になります。

この情報をもとに、ドライバーは減速や車線変更といった準備を余裕をもって行うことができ、安全運転につながるのです。

🚗 ポイント:標識を見たら「どちら側が狭くなるのか」「あと何メートルで始まるのか」を確認し、心の準備と減速を忘れずに!

幅員減少の規制ルール

幅員減少の適用シチュエーション

幅員減少が起きるのは、次のような 物理的・構造的な制約がある場所が中心です。

橋梁(きょうりょう)の手前

- 構造強度や工費の関係で幅を狭く設計する必要がある

- その結果、橋の前後で 幅員が減少する区間が発生

トンネルの入り口・出口

- 掘削範囲の制限や 安全対策のために、入口付近で道幅が絞られる構造に

- 自然とトンネル前後で 幅員減少が生じるケースが多い

工事・補修による一時的な幅員減少

道路工事や補修作業の現場では、

- 片側交互通行 になることもあり

- 「幅員減少」標識や カラーコーン、仮設ガードレール で案内される

このような状況では、ドライバーにとっても瞬時の判断と慎重な運転が求められます。

山道やカーブの多い道路

- 地形的な制約や自然災害のリスクがある場所では、道幅が恒常的に狭くなっている場合も

- 土砂崩れ対策や斜面保護のため、道路の拡幅が困難なケースも存在

これらの道路では、以下のような 視認性向上の工夫 が行われています:

- 「幅員減少注意」といった路面標示

- 夜間でも視認しやすい反射塗料の活用

🚧 ポイント:幅員減少の予告がある場所では、表示内容を正確に読み取り、早めの減速を心がけましょう。

車両通行止めのナビゲーション

幅員減少による通行制限がある道路では、ナビゲーションアプリの活用が非常に重要になります。

多くのナビアプリは、通行制限のある道路を自動的に避けるルート案内をしてくれますが、すべての状況に対応できるわけではありません。

大型車は特に要注意!

特に大型車を運転する場合は、以下の点に注意が必要です:

- 車両サイズがナビに未登録だと通行困難な道に案内されることがある

- アプリ設定で「大型車モード」「車幅制限対応」などを有効にするのが安全

✅ ポイント:ルート案内前にナビ設定の車両サイズを見直す習慣をつけましょう。

高性能ナビアプリの利点

最近では、以下のような機能を備えた高機能ナビアプリも登場しています:

- リアルタイムの交通規制情報を反映

- 道路工事・幅員減少情報を元にルートを自動調整

- 通行止めや幅員減少エリアを回避するオプション付き

これにより、一時的な通行止めや道幅の変化にも柔軟に対応できます。

地方部・山間部では通信対策も重要

地方や山道では、通信環境が不安定になりがちなため:

- 事前にルートをダウンロードしておく

- 紙地図や標識も併用する

といった備えがあると安心です。

🚗 まとめ:幅員減少のあるルートを走行する前に、ナビの設定・ルート確認・予備情報の用意をしっかり行いましょう。

駐車禁止・駐停車との関連

幅員が狭くなる場所では、駐車や駐停車が交通の妨げになるリスクが高まります。そのため、「駐車禁止」の標識が併設されていることがよくあります。

❗ 特に注意が必要なケース

- 幅員減少が著しい場所では、停車中の車両によって車線が完全にふさがれてしまうことも。

- 結果として、対向車とすれ違いができなくなる深刻な交通障害が発生するおそれがあります。

抑制のための具体的対策

幅員減少エリア周辺では、標識以外にもさまざまな視覚的手段で駐停車を抑止する工夫がされています:

- 赤色の縁石

- 「駐停車禁止区間」などの路面標示

- カラーラインによる視覚的注意喚起

これらは、ドライバーへの強力な抑止力として機能しています。

都市部での取り締まり強化

都市部では、次のような対策が特に強化されています:

- 駐車監視員による取り締まり

- 違反車両に対して 高額な罰金やレッカー移動 の対象となるケースも多いです

🚗 ポイント:幅員減少区間では、たとえ短時間の停車でも慎重な判断が求められます。迷ったら駐車は避け、安全な場所へ移動しましょう。

幅員減少に関するFAQ

幅員減少の意味は?

幅員減少(ふくいんげんしょう)とは、道路の途中から道幅が狭くなる現象のことです。

この現象は、以下のような理由で発生することがあります:

- 道路設計上の構造的な変更

- インフラ工事や復旧作業による一時的な狭小化

- 災害などの自然的要因による縮小

こうした幅の変化により、対向車とのすれ違いや右左折の判断が難しくなり、ドライバーの注意力がより一層求められる場面が生まれます。

注意すべき場所と対策

幅員減少は、特に以下のような場所で見られます:

- 見通しの悪いカーブ

- 橋梁(きょうりょう)やトンネルの出入口

- 山間部や工事現場付近

これらのエリアでは、事前に「幅員減少」の標識や路面表示が設置され、ドライバーに早めの注意を促しています。

また、多くのケースで通行速度の制限が設定されており、安全運転のための明確な指針として機能しています。

交通安全への効果

道路管理者によるこうした取り組みは、次のような効果をもたらします:

- 事故の予防

- 交通の円滑化

- ドライバーの危険察知能力の向上

🔍 ポイント:標識や路面表示を見かけたら、早めに速度を落とし、周囲の状況に目を配るよう心がけましょう。

幅員減少は、一見シンプルな現象に見えますが、交通の安全と秩序を守るうえでとても重要な情報です。

幅員減少は英語で何と言うのか?

幅員減少を英語で表現する場合、一般的に次の2つが使われます:

- Road narrows(道路が狭くなる)

- Narrowing road(道幅が狭まりつつある道)

どちらも、「この先で道路幅が狭くなる」ことを意味し、英語圏でも広く認知されている交通用語です。

「Road narrows」と「Narrowing road」の違い

- Road narrows は特に アメリカやイギリスなどの交通標識で頻繁に使用されており、ドライバーにとって直感的でわかりやすい表現です。

- ✅ 標識例:中央の2本の線が内側にすぼまる図柄で表現されている

- Narrowing road はやや形式的な言い回しで、標識ではあまり見られませんが、文章やナビゲーションアプリ内の表現として使われることが多いです。

使用される場面と背景

- ナビゲーションアプリや 運転教本、国際道路交通マニュアルなど、公式な交通関連文書で使われています。

- 海外の道路標識にもそのままの英語表記が採用されており、視覚的にも左右から線が内側にすぼまるデザインで幅員減少を示します。

日本の対応とインバウンド配慮

- 日本の標識でも英訳版が用意されており、訪日外国人ドライバー向けに 「Road narrows」などの英語表記が併記されるケースがあります。

- これはインバウンド対応の一環としても非常に重要で、海外からの旅行者にとっても安心材料となっています。

🌐 まとめ:幅員減少の英語表現「Road narrows」は、標識・ナビ・国際交通マニュアルで共通して使用される重要なキーワードです。

車両の場合の対処法

幅員減少区間では、以下のような安全運転の工夫が求められます。

基本の運転姿勢:減速と譲り合い

- 速度を落とし、周囲の車両と十分な車間距離を確保

- アクセルを早めに緩め、軽くブレーキを踏みながら状況を確認

- 対向車線の交通状況や前方の車両の動きをよく見て、

- すれ違いが難しいと判断した場合は一時停止も検討

✅ ポイント:減速と譲り合いの意識を持つことで事故の回避につながります。

歩行者・自転車への配慮と内輪差に注意

-

狭い区間は側方間隔が縮まりやすい → 十分な距離を確保し徐行を徹底

-

カーブでは内輪差で後輪側が寄りやすい → 急ハンドルを避け、手前で減速

大型車が特に注意すべきこと

大型車両は車幅が広く、以下のような課題があります:

- 内輪差による巻き込みリスク

- 後方確認の死角が多くなる

そのため、

- サイドミラー・バックモニターを最大限に活用

- 交差のタイミングを調整し、対向車としっかり意思疎通(アイコンタクト等)を取る

🚚 小型車が相手でも「お互いに譲る」気持ちが大切です。

悪天候・夜間時の安全対策

視界が悪い状況では、通常以上に慎重な対応が必要です。

- ヘッドライトは早めに点灯し、自車の存在をアピール

- ハザードランプを活用して後続車にも注意喚起

- 同乗者がいれば 周囲の確認をサポートしてもらう ことで安全性が向上

🌧️ 雨の日や暗い夜道では、注意力と想像力をフルに使いましょう。

幅員減少時に気をつけたい運転のチェックリスト

-

減速・確認・譲り合いを常に意識

-

大型車は内輪差・死角に特に注意

-

夜間・雨天はライト活用+余裕ある操作

-

標識が見えたら開始距離(例:100m先など)と狭くなる側を確認

-

歩行者・自転車の側方間隔を十分に確保

どんな状況でも“安全最優先”の運転を心がけましょう!