こんな悩みを今すぐ解決!

「探しもの見つからない」「スマホが見当たらない」「鍵をどこかに置いたかも」……そんな不安や焦りの中でこのページにたどり着いた方は多いはず。

この記事では、まず“今すぐできる対処法”を紹介し、その後に「なぜ見つからないのか?」という原因と背景を整理します。

そして最後に、二度と同じことが起きないための整理整頓や予防策までを、分かりやすくステップ形式で解説していきます。必要な情報を“早→深→広”の順でお届けする構成です。

スマホや鍵を探すための具体的な行動

紛失に気づいてからの最初の10〜15分が勝負です。焦る気持ちを抑えつつ「どこから手を付けるか」を決めると、探す作業が驚くほどスムーズになります。

以下のステップを順番に実行し、視点と行動を切り替えながら効率よく見つけ出しましょう。

探し始める前にするべきチェックリスト

- 靴や服のポケット

- バッグの奥やサブポケット

- ソファやベッドの隙間

- 洗濯機や洗濯カゴ

- 充電場所や作業机

- ダイニングテーブル周辺(読みかけの新聞・郵便物の下など)

- 車のシートやドアポケット(運転した直後なら要確認)

- バスルーム・洗面台(急いで着替えたときに置きがち)

チェックのコツ:ポケットは裏返し、バッグは中身を一度すべて出す“フル空けチェック”が鉄則。触覚を頼りに手探りすると小さな隙間の見落としを防げます。

行動を効率化するためのタイムスケジュール

- 1回目(0〜10分):チェックリストの上位5カ所を一気に確認。

- 2分休憩:深呼吸+水分補給で頭をリセット。

- 2回目(12〜22分):残りの候補と“思い込みゾーン”を丁寧に再調査。

- 3回目(23〜30分):家族・同居人に協力を仰ぎ、別視点で同じ場所を二度目チェック。

タイマーを使うと“だらだら探し”を防ぎ、集中力を切らさずに済みます。

実際に使える具体的な探し方

- スマホ:

- 家族のスマホやPCから鳴らす(iPhoneなら「探す」、Androidなら「デバイスを探す」)

- Bluetoothイヤホンを接続しておけば、音が小さくても位置を特定しやすい

- 夜間は部屋を暗くして画面の光や通知 LED を頼りに探す

- 鍵:

- 玄関や車のキーラックだけでなく、外したコート・バッグを徹底チェック

- 懐中電灯(スマホライト可)で家具の下や玄関マットの隙間を照らす

- キーファインダーを付けている場合はアラームを鳴らす

探し物が見つからない理由とその対策

記憶がないときの対応方法

最後に使ったシーンを思い出し、同じ動作を繰り返して記憶を呼び起こします。

深呼吸で冷静さをキープしながら、使った時間帯・会話内容・着ていた服装や持ち物など周辺情報もセットで思い出してみましょう。

さらに、スマホの写真フォルダやブラウザ履歴、スマートウォッチの行動ログをチェックすれば“記憶の空白”を補完できます。

家の中で探し物が見つからない原因

- 置き場所が決まっていない

その場しのぎで物を置く習慣があると、脳が“定位置”を記憶できません。 - 整理不足で視界が散らかる

物が多いほど視認性が落ち、視界に入っていても認識できない“視覚スルー”が起こりやすくなります。 - 「ここには無いはず」の思い込み

思い込みが強いと、目の前にあっても見つけられません。メモを取りながら確認すると思考の偏りを防げます。 - 照明や影の問題

光量不足は視認性を大きく下げるので、昼間に窓を開けるか懐中電灯で影を飛ばして探しましょう。 - 一人で探している

他人の目を借りると視点が変わり、デッドスペースを発見しやすくなります。

捨てたかもしれない物の確認

ゴミ箱・リサイクル袋・排水溝・古紙回収袋まで視野を拡大しましょう。加えて、掃除機のダストボックス・シュレッダーくず・スーパーのレジ袋なども確認すると安心です。最近リサイクルショップやフリマアプリに出品していないかも思い返してみてください。

見落としがちな可能性

- 子どもやペットの仕業:おもちゃ箱、ペットベッド、おままごとキッチンの中に“お宝”が隠されていることもあります。

- 意外な場所に転がる:家具の隙間や家電の裏、カーテンの折り返し、小さなポーチの中なども要チェック。

- 最初に探した場所を再確認:焦りで見落としがちなので、必ず二度チェック。手をかざして“触覚確認”するとさらに確実です。

- 自分が手に持っている・身につけている:メガネやペンのように、無意識に身につけたまま探しているケースも案外多いもの。

- 屋外に落とした可能性:最後に外出したルートを地図上でトレースし、防犯カメラの映像確認や交番への届出も検討しましょう。

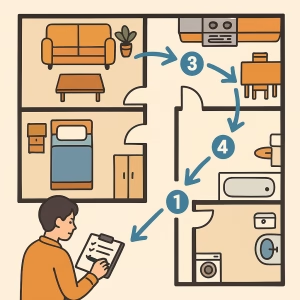

家の中でのスムーズな探し方

具体的な探し方と順序

- 可能性の高い場所をリスト化→上から順に確認。

- 確認済みの場所にはチェックを入れる。付箋やスマホメモを使うと可視化できて便利です。

- 見つからなければ“見落としがちな4カ所”を再点検。

- 家族や同居人に声をかけて、第三者視点での再探索を依頼。

- 冷蔵庫の上・洗濯機の裏など、日常的に見ない“死角”も最後に確認しましょう。

最優先でチェックすべき4つの場所

- 服のポケット(外出後や着替え時に入れがち)

- 箱・引き出し・カバンの中(深さのある収納は特に見落とし注意)

- 家族に聞く(特に子どもや高齢者の行動範囲も視野に)

- ゴミ箱・排水溝(うっかり落としてしまったり、誤って捨てた可能性も)

加えて、洗濯物の山の中・家具の下・新聞や雑誌の束の間なども“意外とあった”報告が多いので、優先順位を高くしておくのがおすすめです。

部屋ごとの整理整頓の方法

リビング・寝室・キッチンで“使用頻度ゾーン”を決め、物を戻す習慣をつけると紛失リスクが激減します。また、1日1エリアだけでも定位置チェックを習慣化すれば、日頃の「どこ行った?」が格段に減ります。

家族全員で共通のルールを決めるとより効果的です(例:「充電器はリビング左の引き出しに」など)。

収納改善で探し物を減らす

ラベル管理とカテゴリー収納で「探す」より「戻す」をラクに。透明ケース・ラベル・色分け・高さ別の分類を取り入れることで、誰が見てもすぐ分かる仕組みになります。

週1回の「中身確認タイム」を取り入れることで、“モノの迷子”はさらに減ります。

見つけやすい配置のコツ

- よく使う物=目線の高さ、すぐ手に届く位置に。

- 季節モノや低頻度アイテム=奥・高所・低所に。

- 視界のノイズを減らすため、色や形をそろえた収納グッズで視認性UP。

さらに、使用頻度順に前後配置・左右の分類もルール化しておくと、「探す」より「戻す」行動が自然と習慣になります。

家族と協力して探し物を見つける方法

家族の記憶を頼りにする

第三者視点の目撃情報は意外な手がかりに。自分では意識していなかった行動や、置いた場面を家族が偶然見ている場合があります。

特に同居している人の「そういえばそこに置いてたよ」という一言で一発解決することも。

また、家族が無意識に物を移動させているケースもあるため、複数の視点を集めることで見落としを補えます。

行動パターンを共有する

自分の動きを説明しながら一緒に振り返ると、忘れていた“キーシーン”を思い出すことがあります。

たとえば「帰宅後すぐキッチンに行った」「そのあとソファで寝落ちした」といった一連の流れを共有することで、客観的に時系列が整理され、行動の空白を埋めやすくなります。

家族からの質問がヒントとなり、記憶がよみがえるケースも多いため、遠慮せず積極的にコミュニケーションを取りましょう。

時間を有効に使った探し方

最短で見つけるためのポイント

- 落ち着いてから探す:焦って探すと注意力が散漫になり、すぐそばにある物にも気づけません。まずは深呼吸して、頭と心を整えましょう。

- リスト→順番→チェックの“3ステップ”で漏れを防止:探す場所を紙やスマホでリスト化し、順番に確認。探した場所には✅をつけることで、同じ場所を何度も探すムダを防ぎます。

- 時間を区切る:タイマーを活用して「10分間だけ集中して探す」など、時間管理を意識するとメリハリがついて効率アップ。

- 周囲を静かにする:BGMやテレビを止めて、落ち着いた環境を作ると集中力が高まります。スマホの通知も一時的にオフにすると効果的です。

翌日以降の計画の立て方

一晩寝かせると脳の情報整理が進み、翌朝ひらめくケースもあります。脳は睡眠中に記憶を再構築するため、思い出せなかったことがふとした瞬間に浮かぶことも。日をまたいで探す前提でスケジュールに余裕を持たせ、朝イチで再探索するのも有効です。

また、翌日に備えて「今日やったこと・探した場所・未確認の候補地」をメモしておくと、翌朝の探し直しがスムーズになります。家族や同居人が起きている時間帯に相談するのも、視点を変える手助けになるでしょう。

整理整頓が探し物を防ぐ

収納の工夫とアイデア

“見える化・定位置化・ワンアクション収納”をルール化することで、探し物の発生を大幅に減らせます。

たとえば、収納ケースは透明なものを使うと中身がひと目でわかり、引き出しには仕切りを設けてカテゴリーごとに分けると取り出しやすさがアップします。

また、使用頻度の高いものは「立てて収納」することで視認性と取り出しやすさが向上します。重ねて収納するより、斜めに立てて置くほうが全体が見渡しやすく、目的の物をサッと見つけられます。

さらに、アイテムごとに色分けラベルやアイコンマークを貼ると、家族全員が一目で判断できて便利です。

ハサミなど小物の定位置を決める

卓上トレーやマグネット付きフックなど“戻しやすい”仕組みが肝心です。とくにハサミや爪切り、印鑑といった使用頻度が高く移動しやすい小物は、「家の中で迷子になりやすい代表格」。

引き出しの中に浅めの小物ケースを使ったり、壁掛け収納で視認性を高めたりすることで、“どこに置いた?”を防げます。また「1アクションで戻せる」工夫をすると、家族全員が同じ場所に戻す習慣を身につけやすくなります。

たとえば玄関横の棚に共通の「小物置き場」を設ければ、帰宅後の流れの中で自然と定位置に戻すことができるようになります。

探し物を見つけるための5つの心構え マインドセット

冷静に行動を再現する

焦りや不安でパニックになると、判断力が鈍りやすくなります。まずは深呼吸して落ち着き、自分が最後にその物を使った瞬間の状況をできる限り細かく思い出しましょう。そのうえで、実際に当時と同じような動きを再現してみると、記憶が自然とよみがえることがあります。

五感を活用する

視覚だけに頼らず、触覚や聴覚、時には嗅覚まで使って探してみましょう。例えば、ポケットの中を手探りで確認したり、スマホから微かなバイブ音を頼りに耳を澄ませたりするなど、五感を使うと意外な発見が得られることがあります。

拭き掃除をしながら探す

単に探すだけでなく、軽く拭き掃除をしながら手を動かすと、視点が変わって普段は気づかない場所にも目が向きます。床のホコリや隙間の汚れを拭きながら探すことで、同時に部屋もきれいになり一石二鳥です。

イライラしたら休憩

探しても見つからないと、だんだんイライラして視野も狭くなってしまいます。そんな時は一旦探すのをやめ、リフレッシュのために軽くお茶を飲んだり、ストレッチをするなどして気持ちを切り替えましょう。頭を休ませることで、新たなひらめきが生まれることも。

何度も同じ場所を探す

「さっき見たはず」の場所でも、実は見落としていることが少なくありません。特に重なった書類の下や小物の影など、目に入っていても認識できていないことがあります。時間をおいて再確認すると、驚くほどあっさり見つかることもあるので、繰り返しチェックを忘れずに。

探し物を通じて生活を見直す

探し物が“見つからない”という状況は、ただのトラブルではなく、生活全体を見直す絶好の機会です。物が見つからない背景には、物の持ちすぎや収納の煩雑さ、定位置管理の曖昧さが潜んでいることがよくあります。

この機会に、まずは不要な物を思い切って手放す「断捨離」を行いましょう。物が減れば管理が楽になり、探し物の頻度も確実に減ります。また、収納を一から見直し、“見える収納”や“ラベリング収納”といった工夫を取り入れることで、誰にとっても使いやすく、戻しやすい環境を整えることができます。

結果として、日常の動線がスムーズになり、探し物からも解放されるでしょう。探し物の悩みをきっかけに、快適で整った暮らしを再構築してみてください。